Après une randonnée dans les hauts de DEVA la veille (voir DEVA : du Boé Arérédi au Boé Tandé), place à la découverte d’une partie du patrimoine historique de BOURAIL. Ce centre rural prospère doit son existence à la colonisation pénale presque exclusivement. Des bâtiments encore debout pour certains ou des vestiges en mauvais état témoignent de ce passé qu’il serait inspiré de préserver de la dégradation du temps.

Une matinée animée par Yves RIEU, un guide passionné, poète à ses heures, acteur important de la mémoire bouraillaise et de son dynamisme patrimonial et économique (Jeune Chambre Economique, Musée de Bourail, Foire de Bourail, auteur d’un livre très complet rédigé à l’occasion des 150 ans de Bourail). La matinée s’est terminée par un repas “épicurien” et convivial avec Yves et Régina, sa femme.

Pas de plan de visite basé sur la chronologie ni une visite complète (il faudrait plusieurs journées pour cela) mais une découverte au fil de l’eau de plusieurs édifices et lieux marquants de Bourail en partant de la Roche Percée.

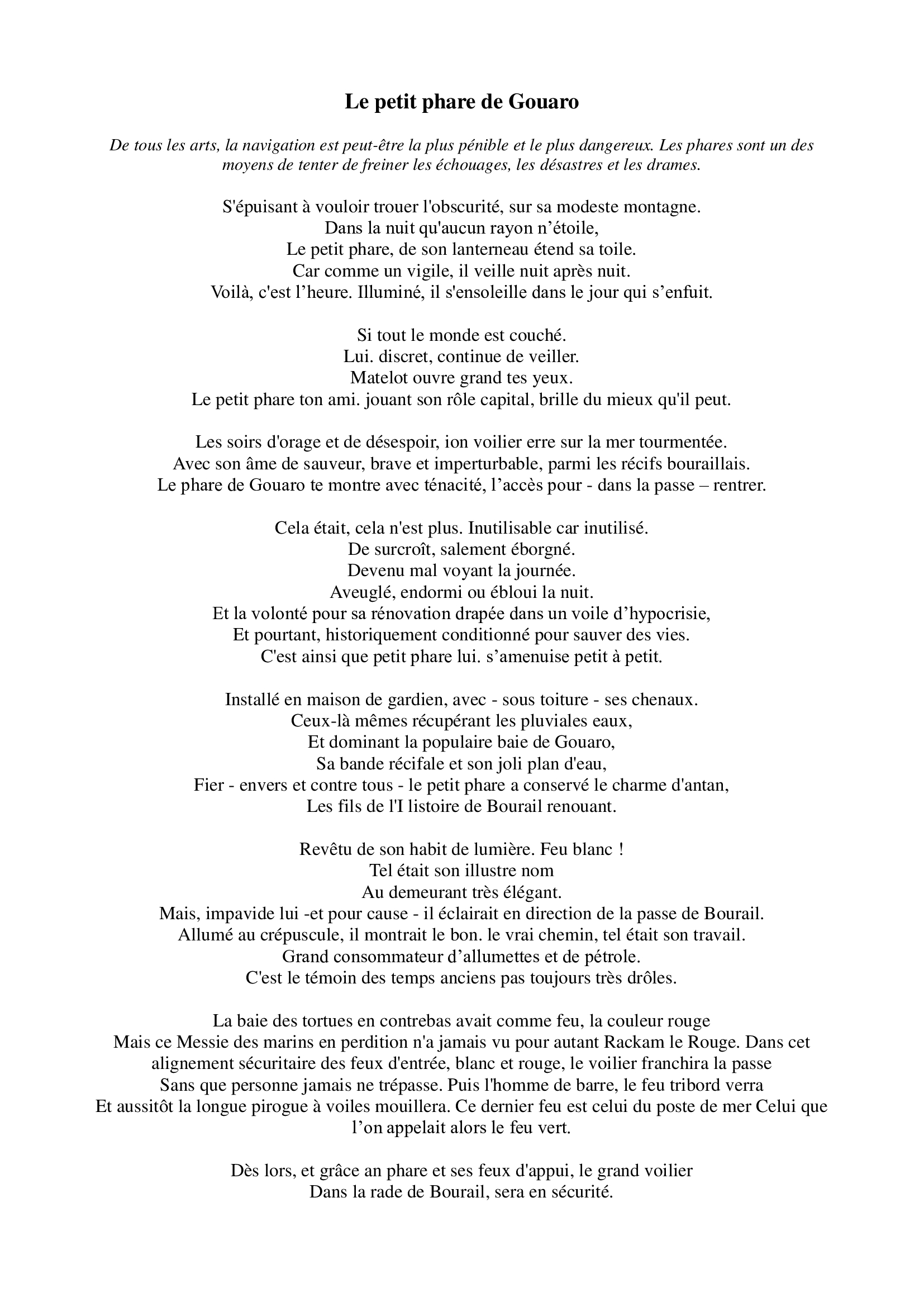

Nous commençons la visite par le PETIT PHARE :

En arrivant à l’édifice (panneau indicateur à gauche dans la montée du col en direction de Gouaro), une surprise nous y attend : Yves RIEU est rejoint par Monique MEDARD, née OLONDE, dont le père était le gardien des trois phares (rouge, blanc et vert, ce dernier au poste de mer à l’embouchure de la Nera). Les trois phares matérialisaient l’emplacement de la rade de Bourail. Monique est née en 1944 dans l’enceinte même du petit phare blanc dans des conditions difficiles : sa maman avait dû accoucher seule, sa mère qui résidait du côté du phare vert (près de l’embouchure de la Nera, rive gauche), alertée par des signaux lumineux convenus (une forme de Morse familial), n’avait pu cependant arriver à temps pour l’assister…

Ce qui reste du bâtiment est devenu le terrain de jeu des graffeurs… Même leurs sujets en semblent contrariés !

La végétation sauvage (faux mimosas ou Leucanea leucocephala) permet à peine de mesurer la vue panoramique sur la mer et l’intérieur des terres qui avait justifié le choix de l’emplacement des lanternes de veille.

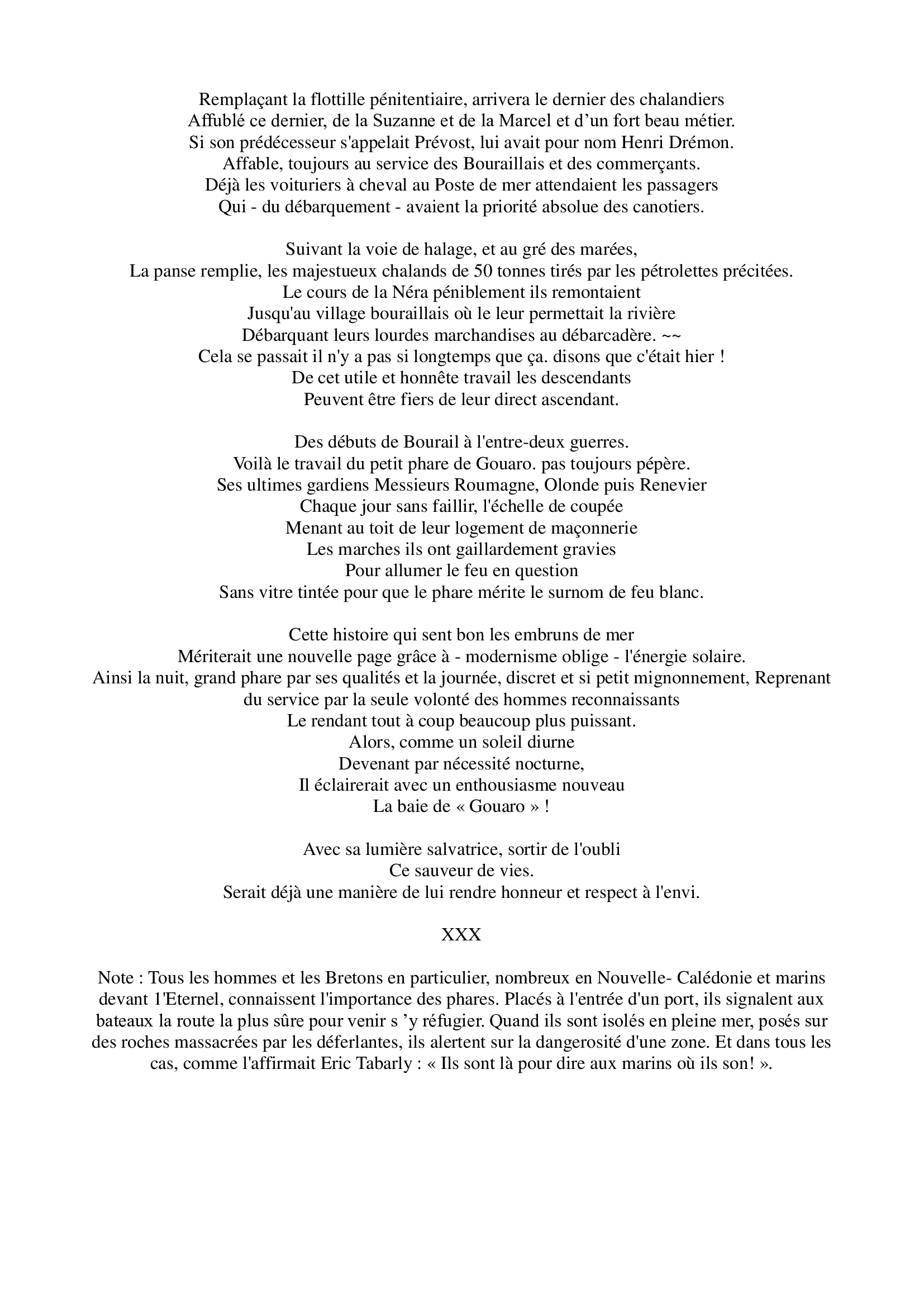

Place à la poésie d’Yves pour raconter l’histoire des 3 phares (le blanc, le vert et le rouge) :

Un peu plus loin, ce qui était alors la lanterne du phare rouge :

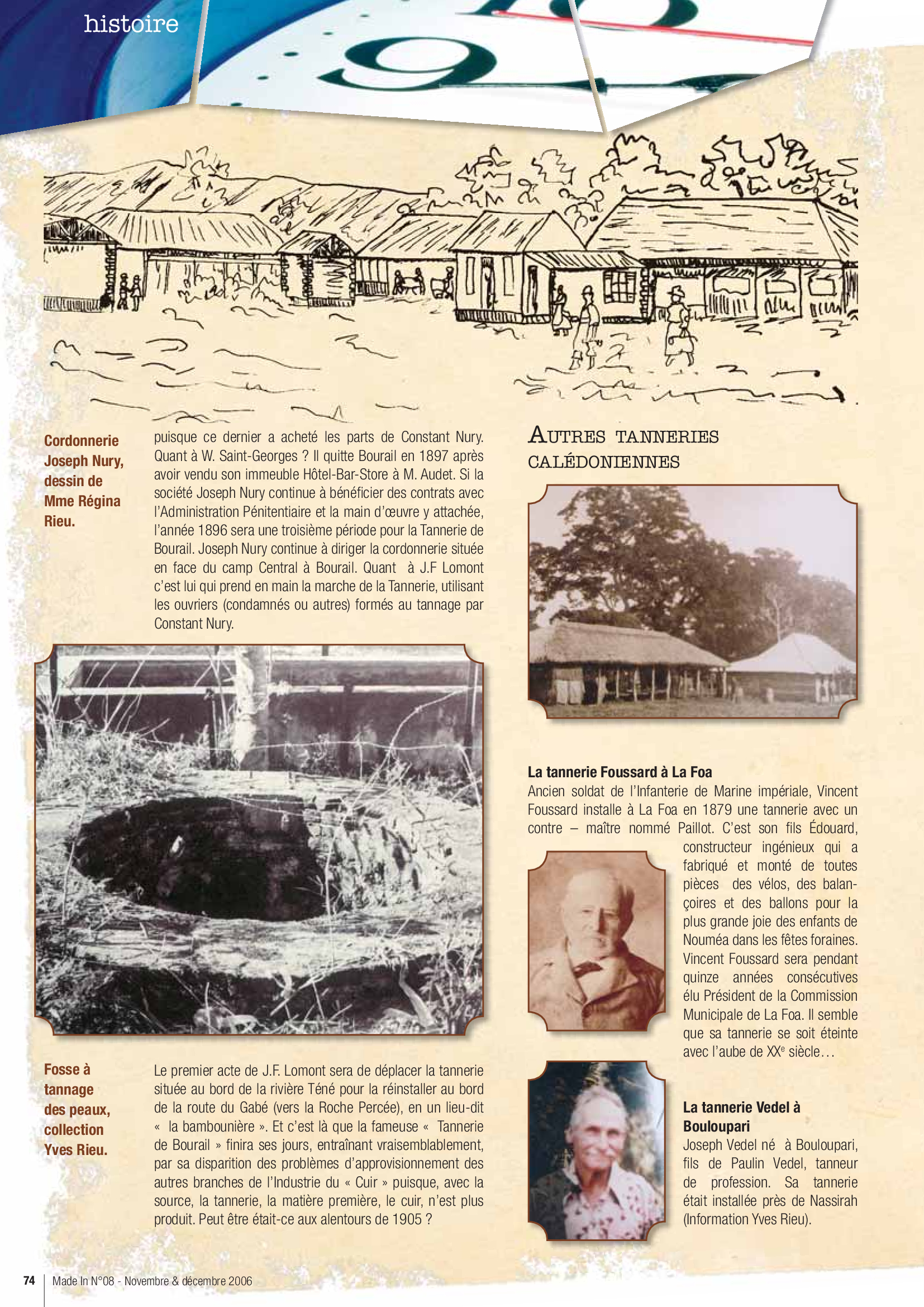

Poursuivant notre chemin vers BOURAIL, nous faisons une petite halte dans la ligne droite du Gabé au lieu-dit La Tannerie, en référence à la TANNERIE du Gabé.

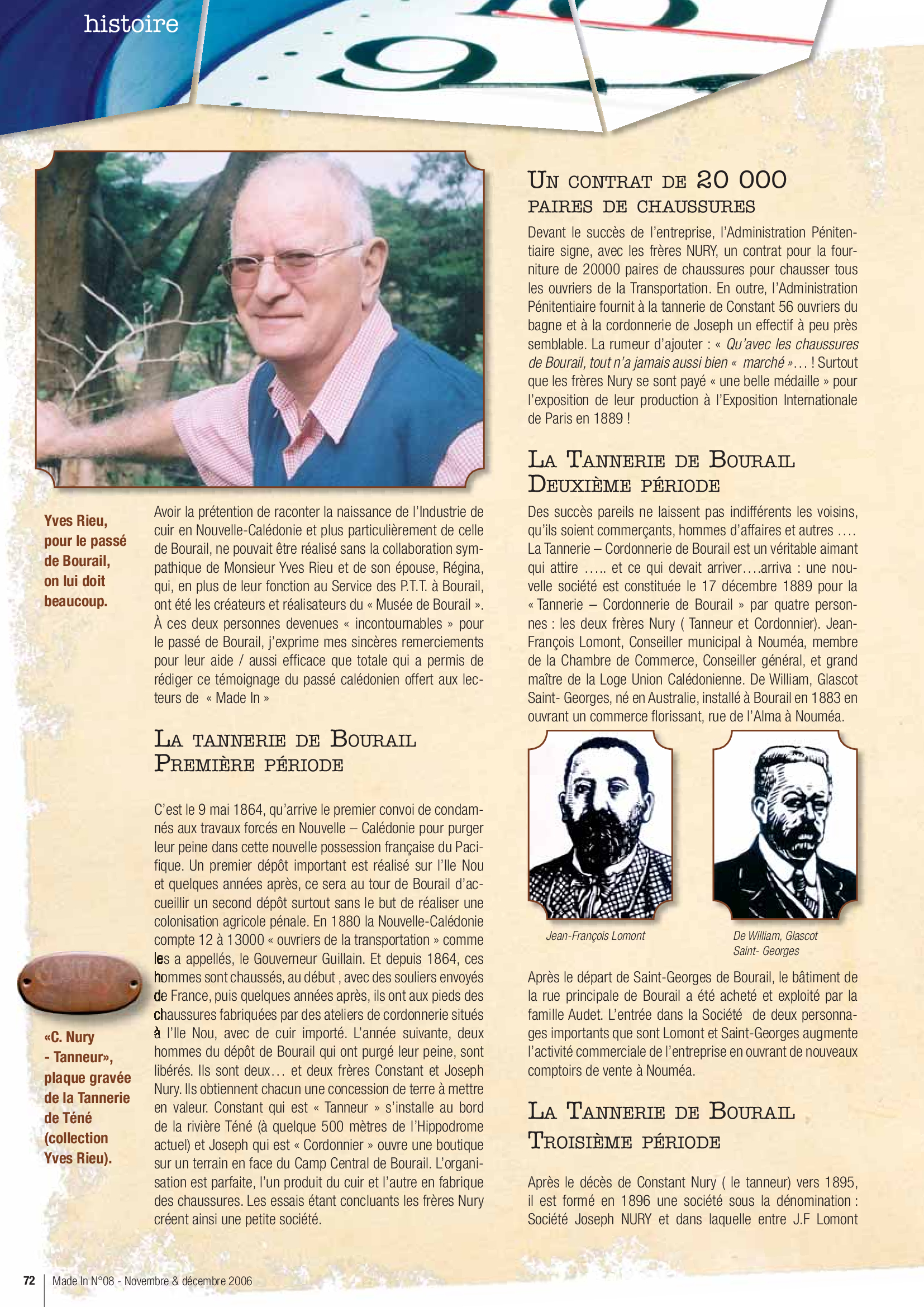

L’histoire des tanneries de Bourail témoigne du dynamisme de certains concessionnaires libérés. Ce sont les frères Nury (Constant le tanneur et Joseph le cordonnier) qui se lancent en 1884 dans l’aventure qui connaîtra son apogée avec un contrat de production de 20.000 paires de chaussures pour l’administration pénitentiaire et quelques commerces de Nouméa et cessera début du XXème siècle précisément à cet endroit.

Un article paru dans le magazine MADE IN en novembre 2006 résume très bien cette histoire et de ceux qui l’ont écrite.

Pas d’accès aux vestiges de son installation qui se trouve sur des propriétés privées ni de photos actuelles. Il subsisterait une fosse à tannage (puits) et un bassin.

L’emplacement de la tannerie près de la Néra devait faciliter le transport de la production jusqu’à l’embouchure avant son convoyage à Nouméa.

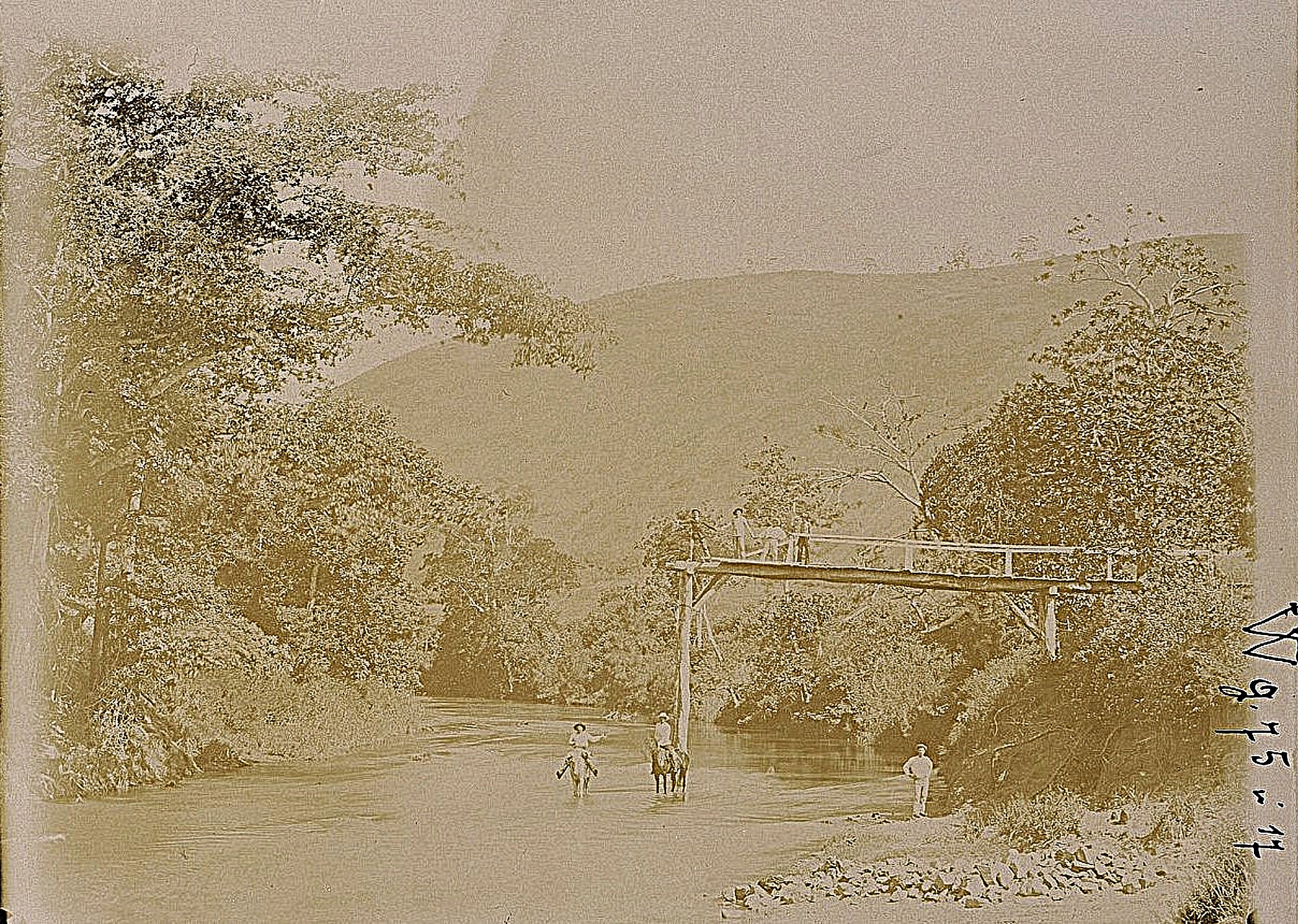

La Néra était alors entièrement navigable jusqu’au village, le chalandage se faisait par des canots depuis le poste de mer (balisé par le phare vert) jusqu’au débarcadère qui se trouvait en contrebas du Magasin Central, dans le village.

Le MAGASIN CENTRAL (devenu le MUSEE DE BOURAIL), est notre prochaine halte.

Un panneau touristique retrace l’origine du bâtiment qui abrite actuellement le Musée et ses dépendances (notamment le magasin des subsistances, détruit depuis) et ses différentes utilisations au cours du temps. Parmi les points notables, le Musée héberge l’une des deux guillotines itinérantes qui “oeuvraient” en Nouvelle-Calédonie.

Extérieurement, on peut voir sur la façade côté rue du Musée, une porte haute avec une poulie qui permettait de monter les outils aratoires à l’étage et les provisions apportées (allocations de vivres aux concessionnaires notamment) en contrebas par des carrioles. Bien visible sur la partie basse figure cette maxime voulue par Yves RIEU et inspirée de SOCRATE “ce que nous savons est peu de chose en regard de ce que nous ne savons pas”.

Une visite du Musée est fortement conseillée. Nous la ferons une prochaine fois.

La traversée du village de Bourail nous permet de passer devant d’anciens bâtiments réhabilités ou remplacés.

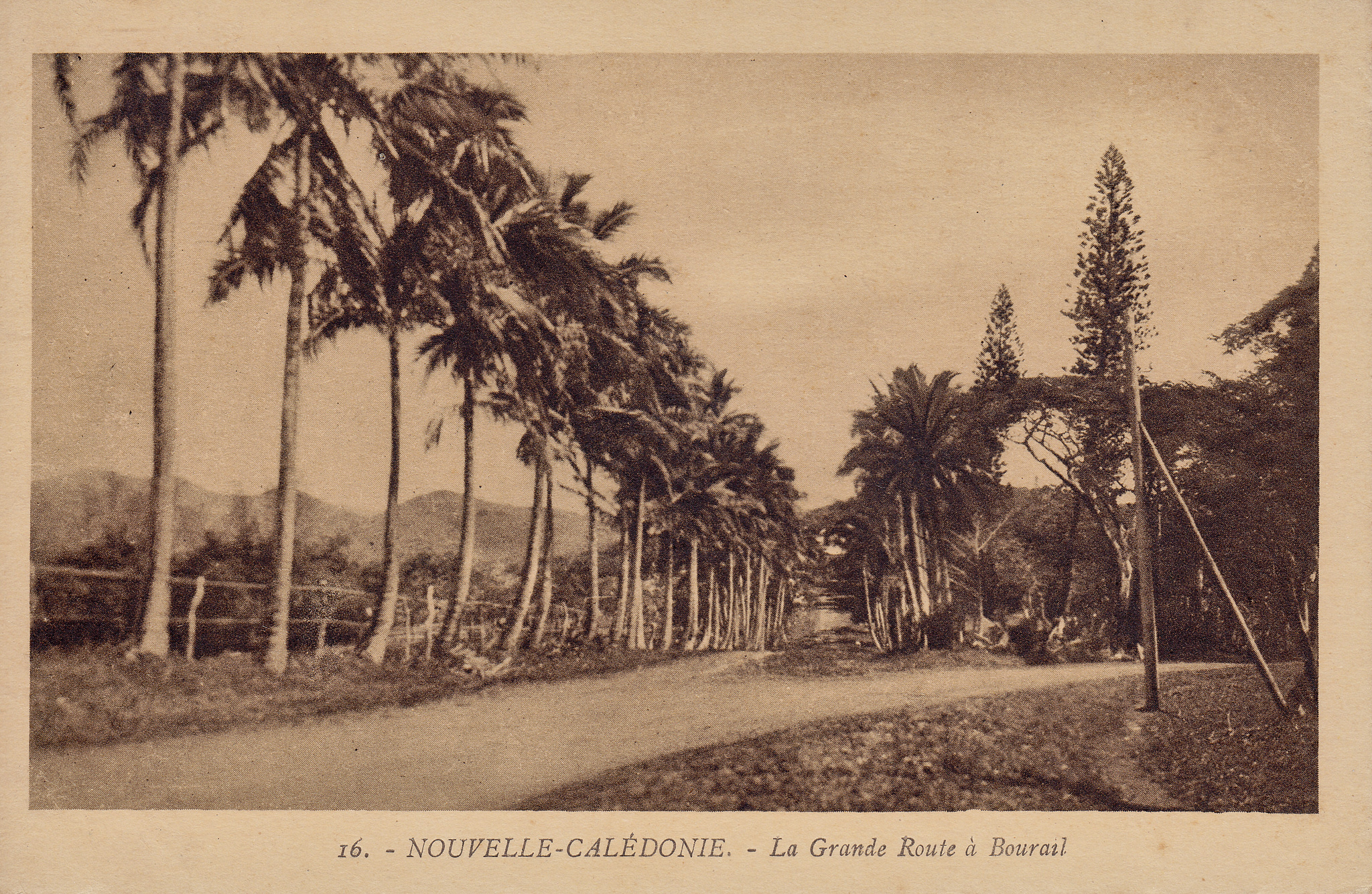

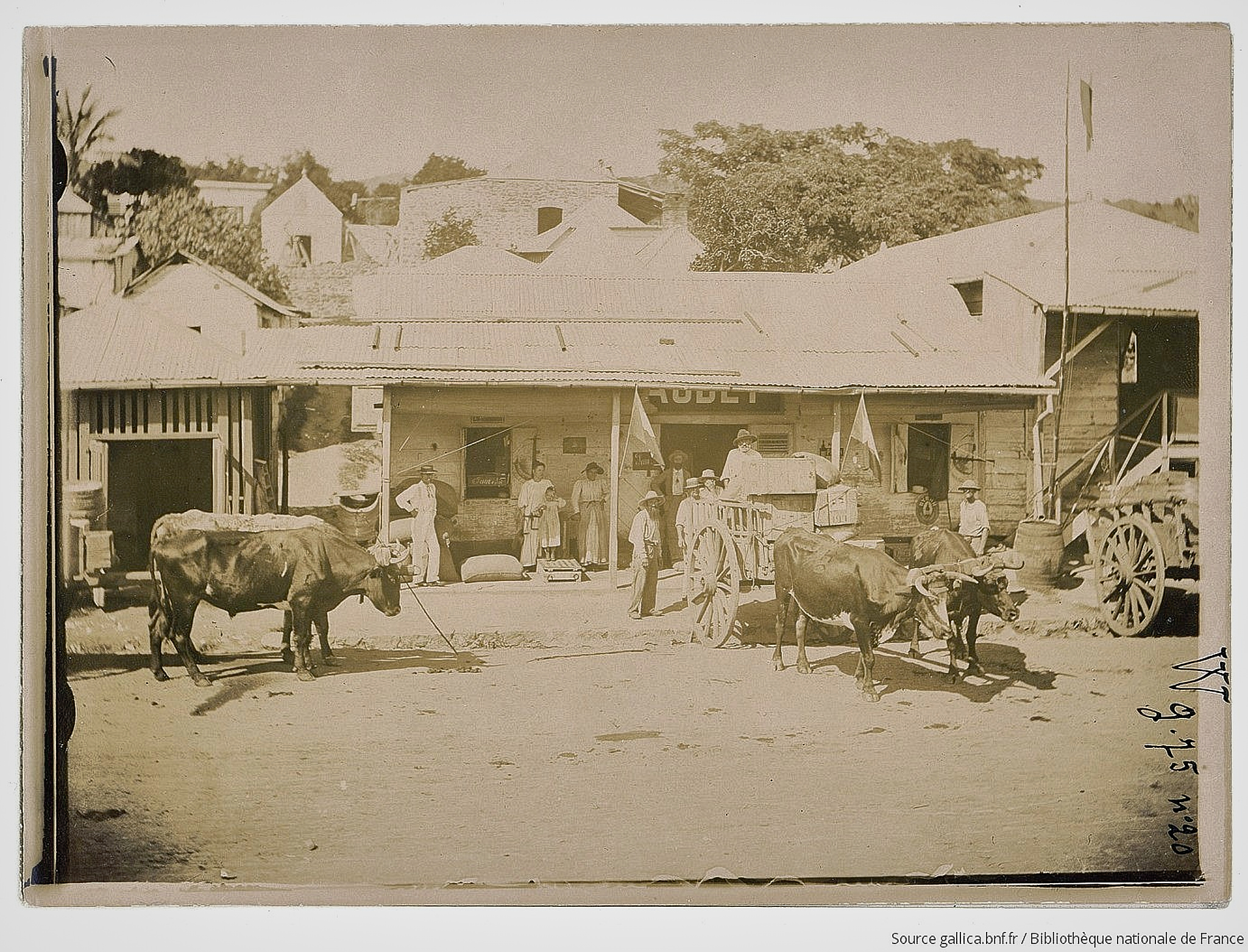

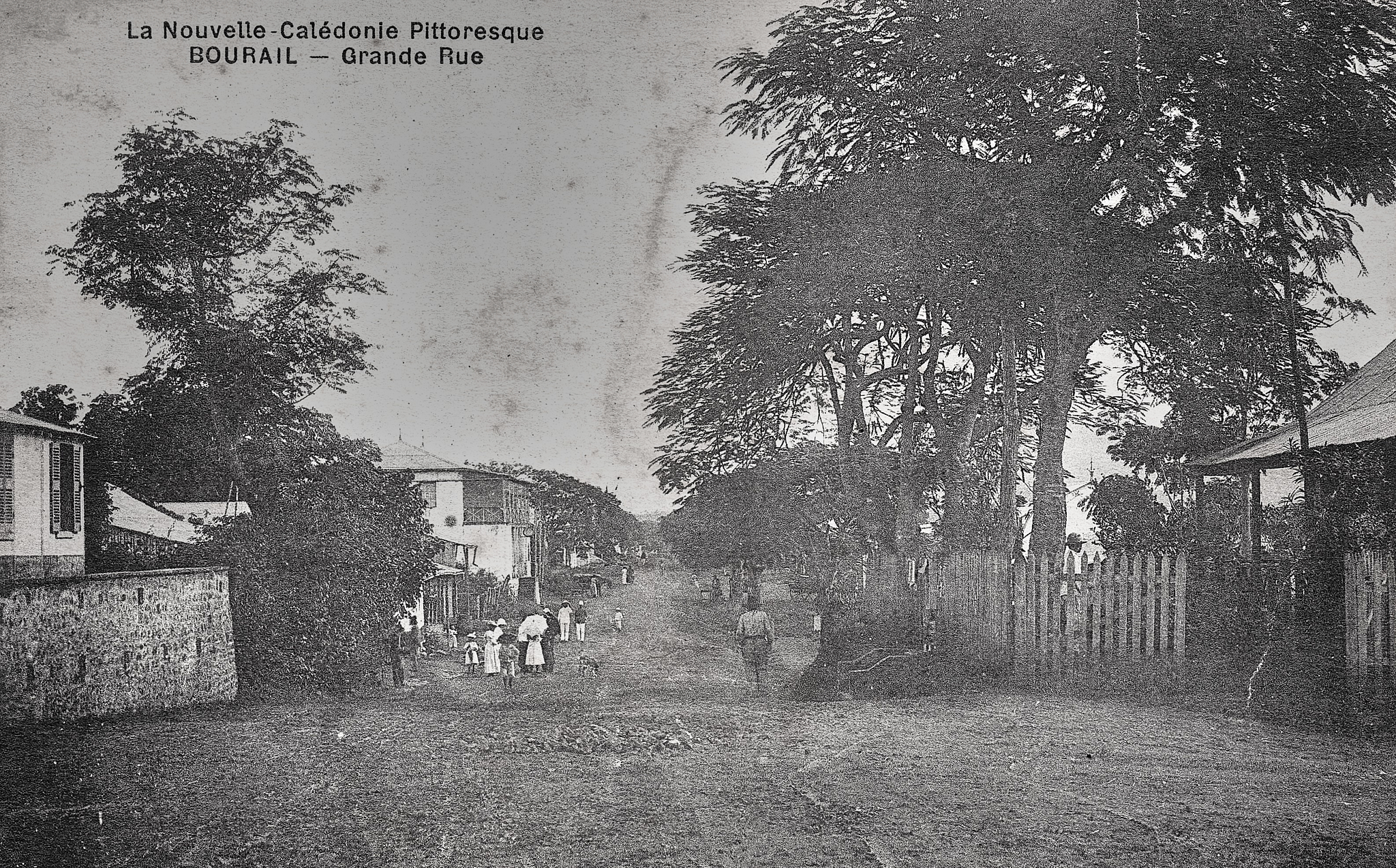

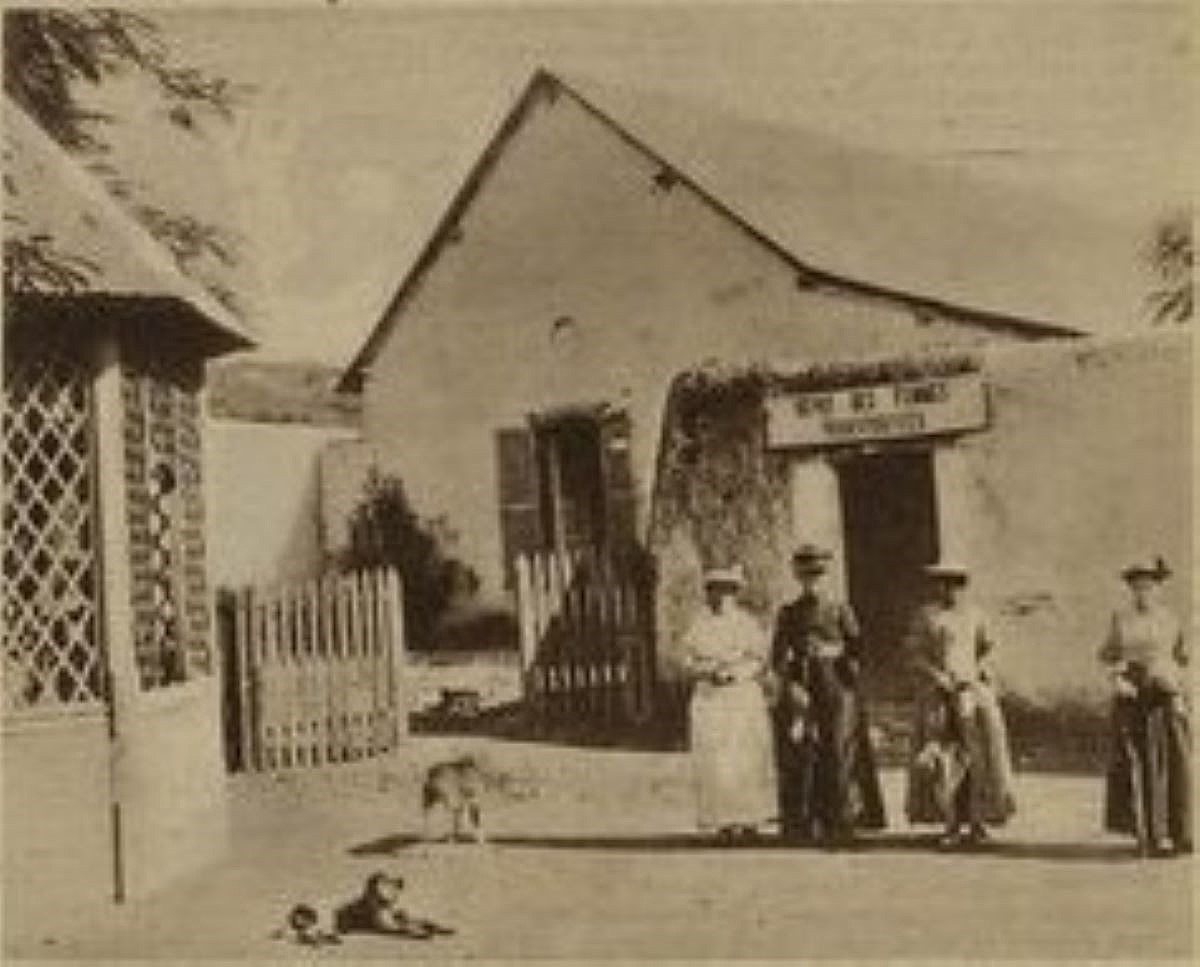

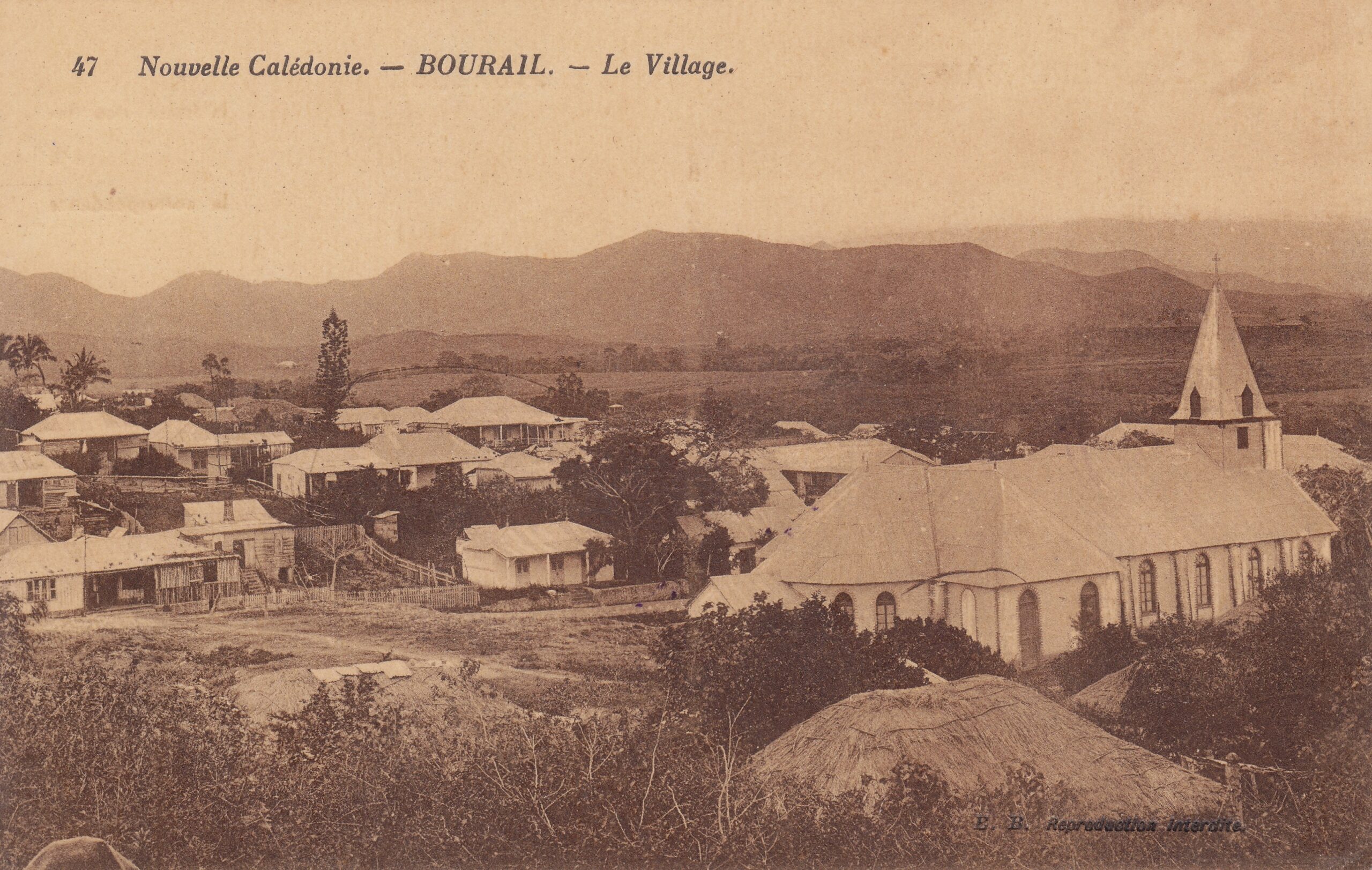

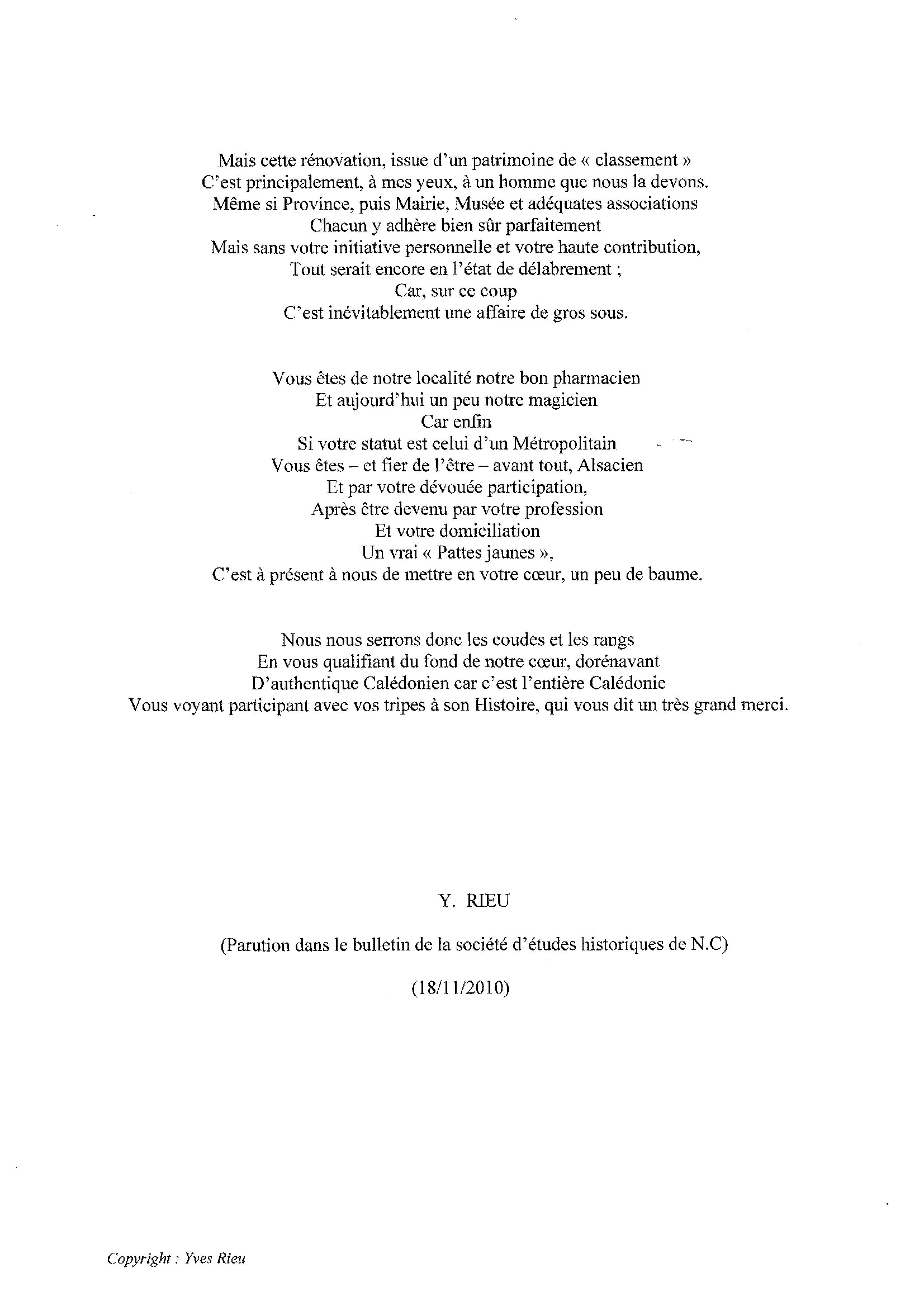

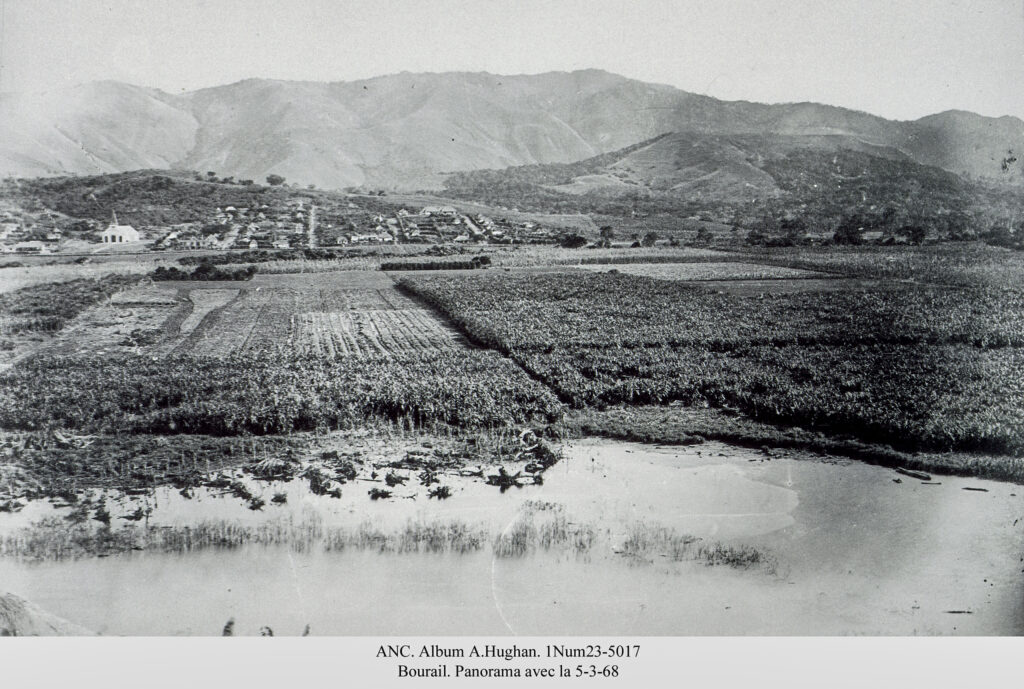

Les quelques photos de BOURAIL fin XIXème – début XXème siècle ne laissent rien paraître de l’origine pénitentiaire du village qui ressemblait alors à une villégiature tranquille… qui a perdu beaucoup perdu de son charme avec l’urbanisation !

Un arrêt au POSTE MILITAIRE (Gendarmerie actuelle) s’impose ensuite. Construit par les forçats dans les hauteurs, cette bâtisse imposante entourée de tours de guet domine une petite vallée en entonnoir dans laquelle est construit le Couvent (ou pénitencier des femmes).

La position géographique stratégique du poste militaire permettait d’éviter les crues fréquentes et dévastatrices de la Néra et de voir venir les attaques des tribus de la montagne. Elle offrait une vue dégagée sur la plaine de Trazenies, où se situait la concession du marquis de Trazenies d’Ittre (voir Yves RIEU “Bourail 150 ans” p. 171 et Jerry DELATHIERE, SEHNC bull. 172 3ème trim 2012, p.3). Les plus anciens d’entre nous se souviennent de la longue ligne droite encaillassée de Trazénies qui annonçait l’arrivée à Bourail et de l’envolée des nuées de merles des molluques à l’approche des véhicules. Introduits comme prédateurs des sauterelles qui détruisaient les récoltes, leurs “pattes jaunes” sont à l’origine d’une des deux versions du surnom donné bon gré mal gré aux bouraillais.

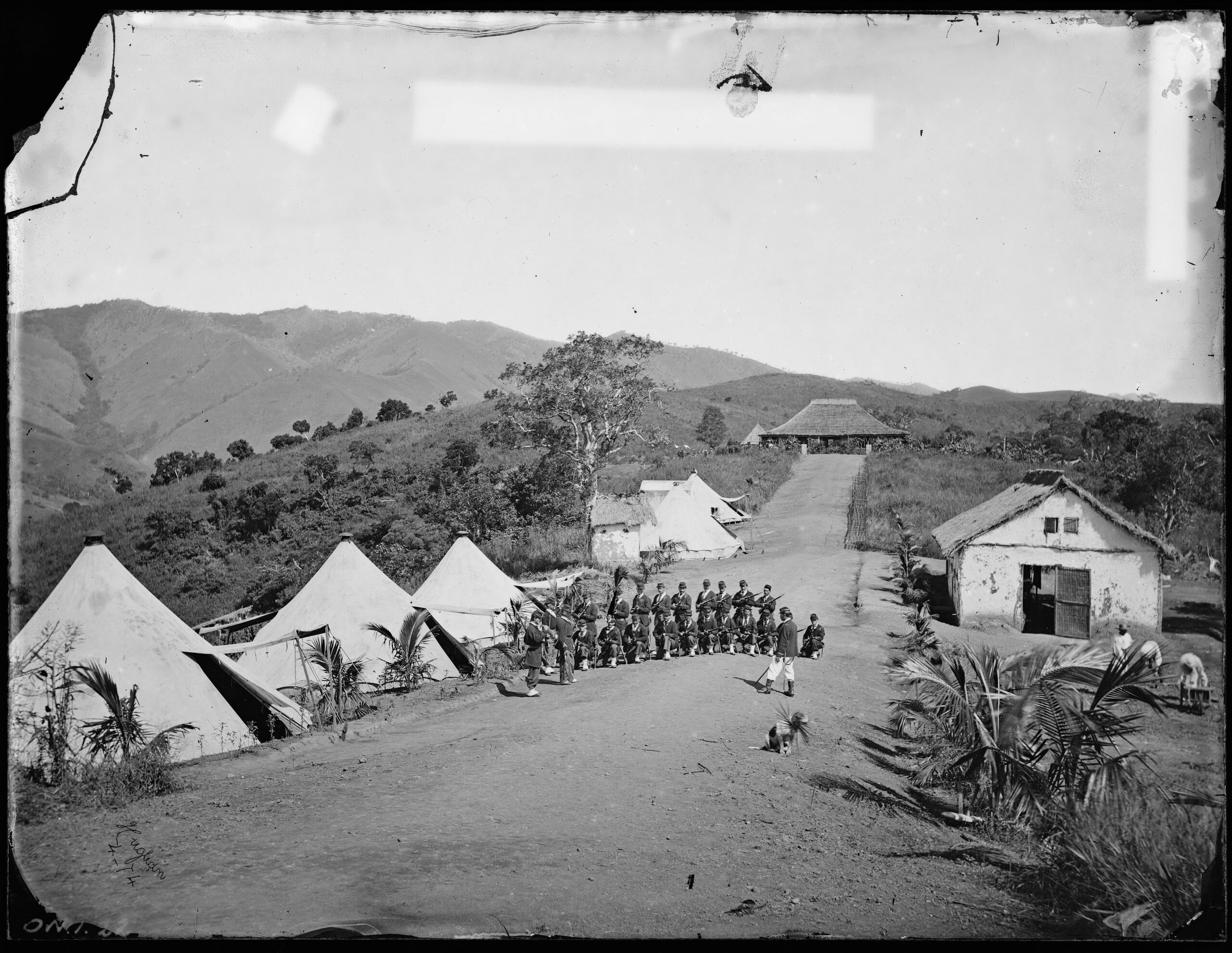

Ce poste militaire n’était pas le seul dispositif de protection de la région, puisque des campements militaires étaient disséminés et placés stratégiquement, notamment à Bourail également comme ci-dessous.

En contrebas, le “COUVENT DES FEMMES”. Tenu par les religieuses de Saint-Joseph de Cluny, il abritait les détenues des prisons françaises qui s’étaient portées volontaires pour se marier avec des libérés ou des concessionnaires et peupler la Colonie.

Les conditions des rencontres et des mariages méritent d’être connues (Yves RIEU “Bourail 150 ans” p. 63 et 159). En attendant de convoler en justes noces, le comportement de certaines d’entre elles n’était pas toujours irréprochable, sous l’oeil vigilant des militaires qui surplombaient le couvent et choqué des pensionnaires de l’école des filles à proximité… Comme souvent dans les récits, le “croustillant” (voir les propos narquois de Paul MIMANDE dans “Criminopolis”) l’a emporté sur la réalité des faits car nombre de mariages célébrés entre concessionnaires et pensionnaires “sages” du Couvent sont à l’origine de la majorité des familles honorables de Bourail.

Il ne reste du Couvent, “prison triste, étriquée, silencieuse et sévère” (MIMANDE ibidem) que le bâtiment central (voir photo plus haut).

Puis, direction la sortie du village en passant devant l’EGLISE, inaugurée en 1877 alors qu’elle n’était pas terminée et qui connaîtra des dégâts importants lors de cyclones et des réparations conséquentes qui en changeront la physionomie et le style initial.

Nous nous arrêtons un instant devant la PREMIERE POSTE (connue sous le nom d’ANCIEN TELEGRAPHE), rénovée et qui est devenue la Maison de la Musique. Les relations postales avec Nouméa principalement et le reste de la Nouvelle-Calédonie étaient assurées par terre (facteurs à pied) et par mer (le Tour de Côte).

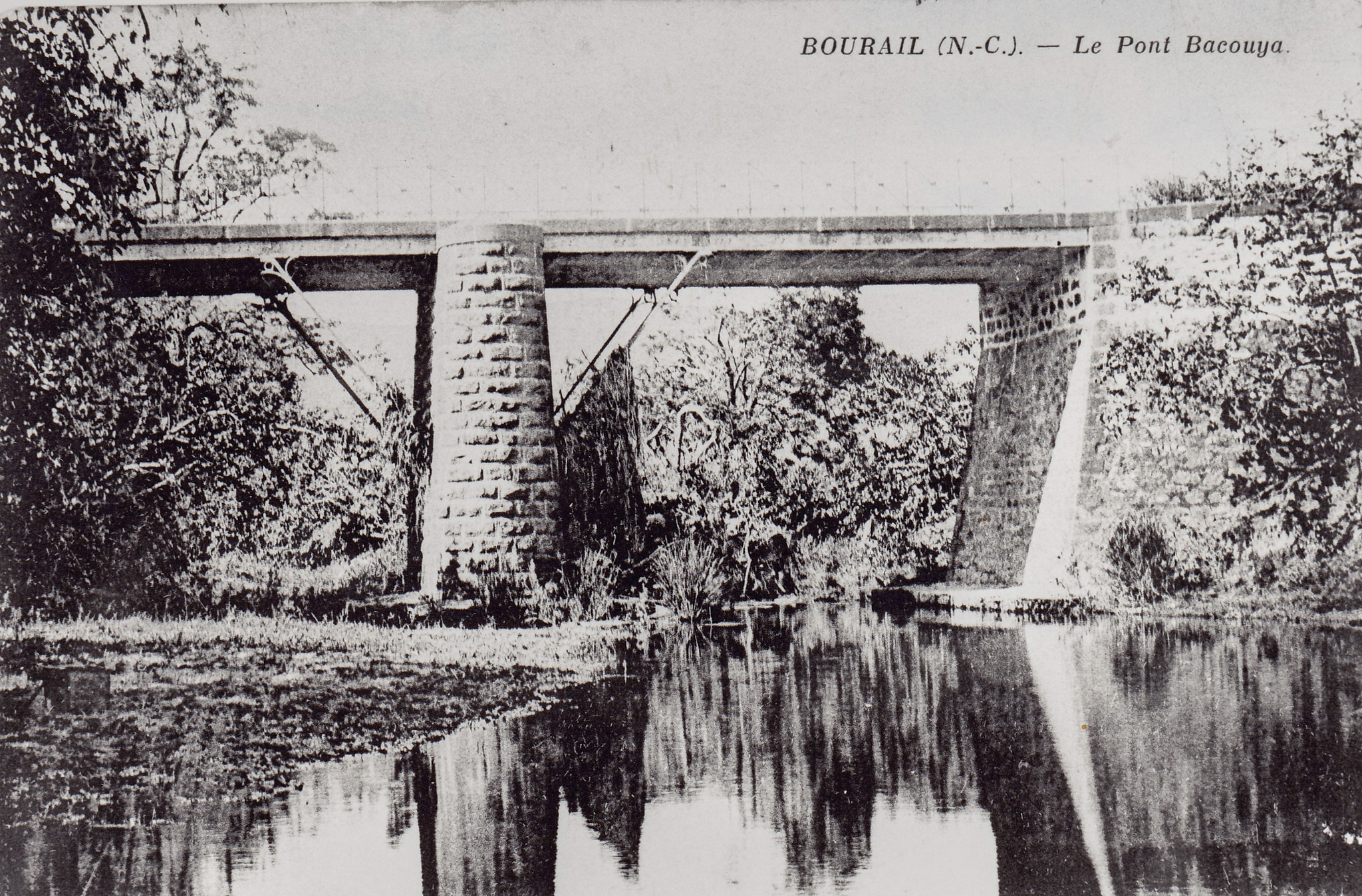

Puis, direction la Pouéo, du nom de la rivière qu’enjambe le PONT DE BACOUYA (ou Bakouya). L’ouvrage d’art datant de plus d’un siècle existe toujours même si nous le voyons pas depuis la route.

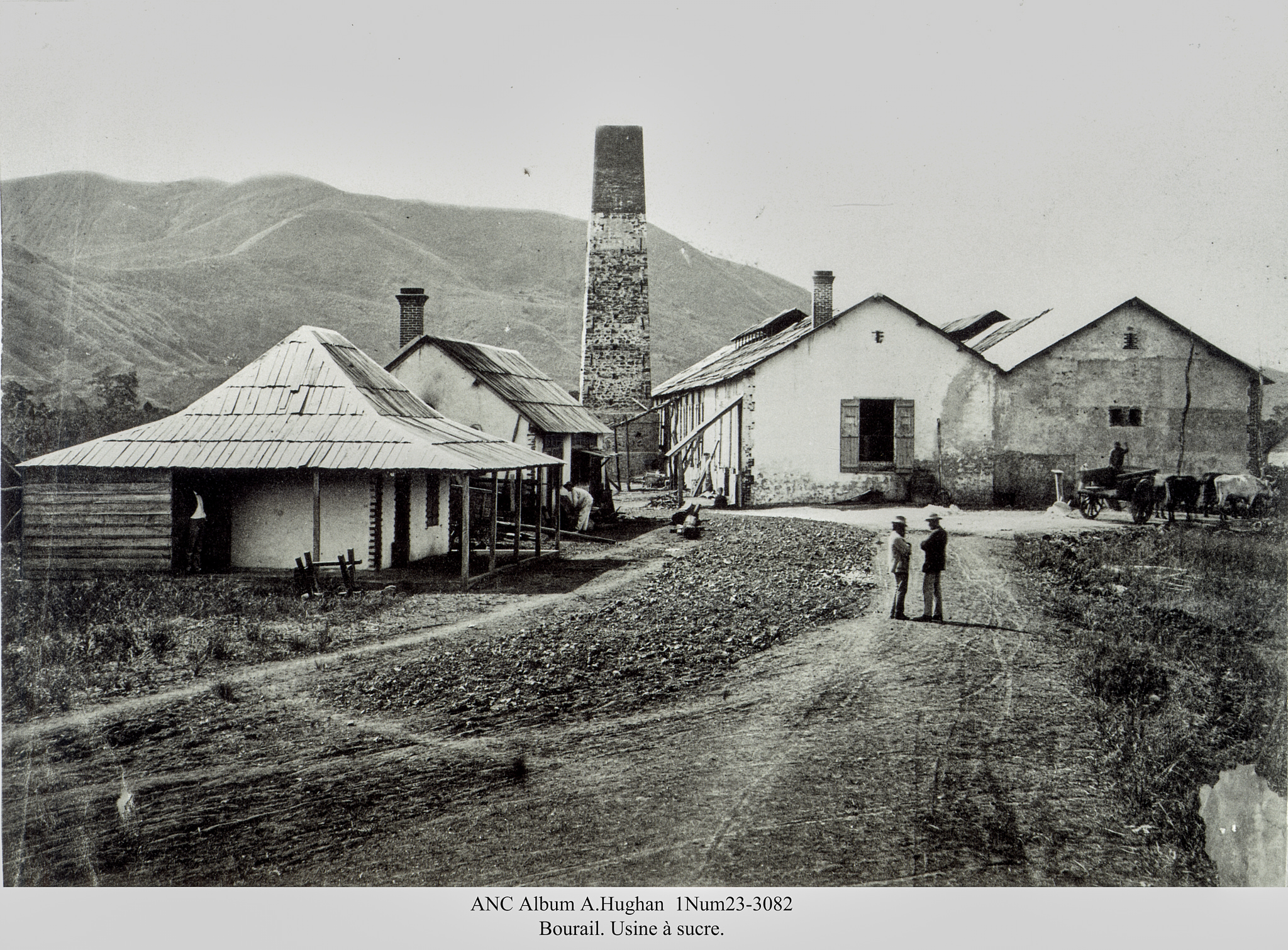

Puis nous faisons halte à l’USINE SUCRIERE DE BACOUYA . Cette usine appartenait à l’administration pénitentiaire. Elle a connu des fortunes diverses en raison des difficultés à avoir un approvisionnement régulier en cannes à sucres (cyclones, inondations, sauterelles), d’approximations dans la gestion et des spéculations « higginsoniennes » à l’origine indirecte du premier contrat de « chair humaine » (voir notre visite de la mine Pilou). L’usine a définitivement fermé ses portes en 1900.

Yves RIEU en décrit l’histoire et rend hommage au bienfaiteur qui a permis la rénovation de la cheminée, seul vestige restant.

La canne à sucre couvrait la plupart des concessions pour alimenter l’usine.

Nous rebroussons chemin en direction du village et nous prenons la RT1 en direction du Nord. A gauche, la MAISON DU GOUVERNEUR, en réalité Hôtel du Commandant, situé dans l’enceinte du Lycée Père Guéneau. Le Gouverneur y était logé lors de ses tournées d’inspection. Le bâtiment est à peine visible depuis la route.

Notre halte suivante est le LOGEMENT DES SURVEILLANTS GRADES, utilisé ultérieurement par l’ex-service des Travaux Publics de la Nouvelle-Calédonie.

Quelques centaines de mètres toujours en direction du Nord nous mènent au CAMP CENTRAL ou pénitencier des hommes. Peu de photos anciennes de cet établissement pénitentiaire, peu de vestiges également, malheureusement. Le camp était ceinturé d’un mur épais de 5m de hauteur dont il ne subsiste que le mur frontal et son portique d’entrée. Il existait aussi des camps temporaires dans les vallées pour la préparation des mises en concession des « libérés ». En effet, les bagnards dits »Libérés », futurs concessionnaires, bénéficiaient lors de la remise de leurs lots de terre du travail de leur collègues non libérés eux et qui avaient pour mission de couper halliers et arbres sur terrain, défricher voire retourner la terre, en tout cas bâtir une « case » pour l’habitation. Vu l’éloignement dans les vallées, cette catégorie de bagnards dont certains pouvaient avoir l’espoir de devenir un jour concessionnaires en fonction de leur bonne conduite, étaient gardés le soir dans des camps provisoires par les surveillants militaires de l’Administration Pénitentiaire. Quelques mois plus tard, mission terminée ils rejoignaient le Camp Central de Bourail où ils logeaient dans trois bâtiments en maçonnerie.

A la sortie Nord de Bourail, Yves nous parlera avec passion de la MEULE de la Société COLLEY-AUGE. En 1889, lors de l’exposition universelle de Paris, cette société récoltera une médaille d’argent pour ses diverses huiles (de coco, de maïs, de ricin, d’arachide, de pignon d’Inde, de Bancoul et de moutarde). Pour l’anecdote, l’entraînement de la lourde meule de plus de 800 Kg s’est faite par un âne, puis un cheval qui, une fois devenu fou, a été remplacé momentanément par les filles de la maison à la force es bras…

Le projet d’en faire un écomusée n’a pas abouti. La meule décerclée se trouve dans la cour du Musée de Bourail.

Puis, direction Bourail Nord. Vous êtes forcément passés devant cette propriété sur un monticule, à gauche, peu avant la bretelle vers la côte Est (RT3 ). Une allée de palmiers récente en matérialise l’accès. Il s’agit de la BUTTE “AU POLONAIS”, en référence à Antoni (Antoine) BEREZOWSKI, rendu célèbre par sa tentative d’assassinat en 1867 à Paris du Tsar Alexandre II.

Son acte à visée régicide marquera l’histoire et inspirera de nombreux auteurs :

– “Un bagnard oublié : Antoine Bérézowski (1847-1916) de Philippe COLLIN https://criminocorpus.hypotheses.org/138579,

– “DANVAL un forçat innocent” récit anecdotique par l’intéressé sur Berezowski et commentaires de Michel SOULARD, éditions Humanis page 368 et s.

– “Bourail 150 ans” d’Yves RIEU et les différentes occurences relatives à Berezowski.

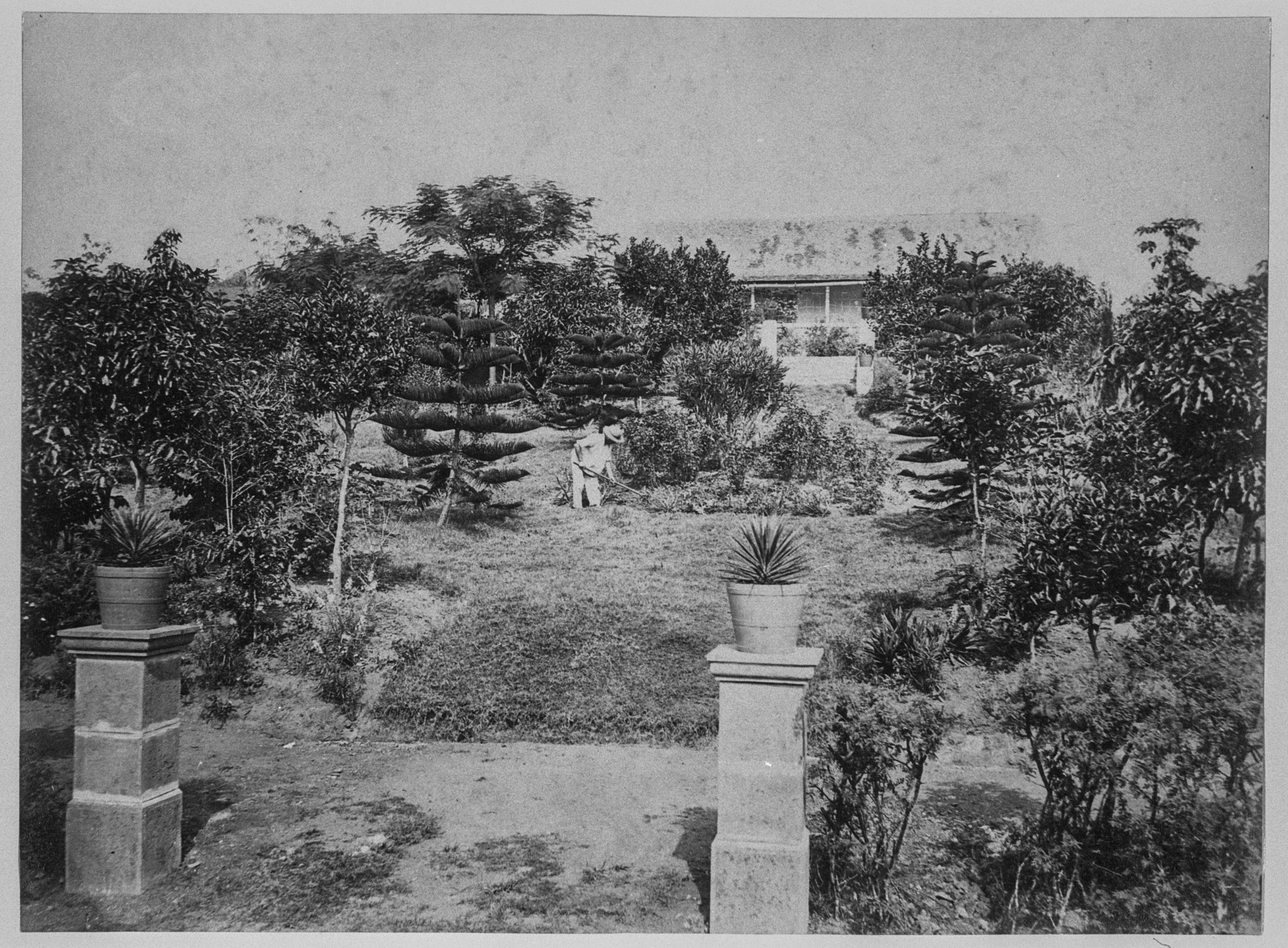

La visite se termine un peu plus loin au foyer ou “ferme école” de Néméara.

C’est peut-être le bâtiment le mieux préservé car il a été rénové et a servi jusqu’à très récemment.

Là, les enfants des concessionnaires étaient pensionnaires et rejoignaient leurs foyers respectifs durant les vacances scolaires, voire seulement aux grandes vacances, rarement les fins de semaine.

Ils recevaient une éducation professionnelle agricole, technique et religieuse. Destinée sans le dire à les soustraire à l’influence possiblement néfaste de leurs parents condamnés, la ferme école ne pouvait recevoir tous les enfants mâle des concessionnaires faute de place mais également parce que la scolarisation n’était pas obligatoire en Nouvelle-Calédonie. Les filles qui le voulaient étaient scolarisées à l’école publique ou à l’Internat de Fonwhary (LA FOA).

Laissons à Yves RIEU nous offrir ce poème qui achève cette visite.

————–

Ce rapide survol d’une partie de la richesse patrimoniale de BOURAIL donne envie d’y revenir et d’élargir les connaissances au travers de quelques ouvrages de référence que les lecteurs intéressés compléteront.

Un énorme merci à Yves RIEU pour avoir généreusement partagé son savoir, ses documents et photos et transmis son amour de cette commune au riche passé.

Les puristes me pardonneront toute erreur, imprécision ou omission que je rectifierai.

Bibliographie (non exhaustive) :

– BOURAIL 150 ans d’Yves RIEU

– Le Mémorial du bagne calédonien de Louis-José BARBANCON

– L’aventure sucrière en Nouvelle-Calédonie 1865-1900 de Jerry Delathière

– Bourail : Il était une fois… Histoire singulière, histoires plurielles de Jean-Dominique PINCON

– Les bulletins n° 111, 119, 132, 139, 150 et 172 de la Société d’Etudes Historiques de NC (SEHNC)

– Un Coin de la colonisation pénale : Bourail en Nouvelle-Calédonie, 1883-1885 de Gaston NICOMEDE

– Criminopolis de Paul Mimande alias Paul Marie-Armand Beuverand de La Loyère, directeur de l’Administration pénitentiaire en Nouvelle-Calédonie de juin 1887 à décembre 1891

– La société traditionnelle des vallées de Bourail, côte ouest de la Nouvelle-Calédonie de Jean GUIARD in PERSEE.

– Les fonds photographiques des Archives de la Nouvelle-Calédonie (HUGHAN, DUFTY Frères, NETHING, GAULTIER de la RICHERIE, ROBIN-DE GRESLAN), de la BNF (Gallica), de la State Library of NSW, Sydney et les collections privées d’Yves RIEU, Jean-Jacques ROLLAND et Marcel-Luc CLAUDE que je remercie tout spécialement.

Avertissement

La pratique de la marche, de la randonnée et du trekking comporte des risques inhérents à ces activités. Nous vous recommandons donc la plus grande prudence dans l'interprétation et l'utilisation des données fournies dans ce blog. Malgré tout le soin accordé à leur exactitude, les informations fournies par ce blog ne pourront en aucun cas engager la responsabilité de son auteur; Par ailleurs, les personnes qui participent au blog et au site déclinent toute responsabilité en cas d’accident et ne pourront être tenus pour responsables de quelque manière que ce soit.